次に②について。婚姻していても、子どもに関する重要なことについてうまく話し合いができず、合意ができないケースはたくさんあります。

そういう方々がカップルカウンセリングをご利用されることも少なくありません。

それを「離婚したから合意ができない」と、ことさらに騒ぐのはちょっと違う気がします。

ある程度の制限を設ける必要があるケースも

このように考えていくと、共同親権に反対する

①ドメスティックバイオレンス(DV)や虐待の被害者が加害者(別居親)から逃れられなくなる(影響を受け続ける)、

②子どもに関わる重要事項の決定や判断時に、合意をすることが難しくなる、

③主たる監護親(もしくは親権者両方)の転居や引っ越しが制限される、

④今の制度でも共同養育はできる、

という4つの理由のうち、悩ましいのは、①のみではないでしょうか。

確かに、暴力があったり、支配・被支配の関係に縛られていたりするカップル・親子には特別な支援や配慮が不可欠です。中には、面会交流に一定度の制限を設けたり、「今は会わせられない」という判断を下す必要も出てくるでしょう。

知恵を振り絞って

しかしそれは、「子どもから永遠に一方の親を奪ってよい」ということではありません。

DV加害者と被害者が接触しなくても面会交流ができるよう支援したり、被害者が変わっていけるよう介入したり、子どもの安全を守りながらもう一方の親と会うための創意工夫をこらしたりしながら、「なんとかして関係性を維持できるようにする」ことが大前提なはずです。

私たちひとり一人が、「子どもが幸せに生きていくには、両方の親から愛され、望まれて生まれてきたのだという確信が必要」という真実を心に刻み、「可能な限り、子どもと実親との関係を奪わない」と覚悟を決めて、知恵を振り絞っていけば、やれることはまだまだたくさんあります。

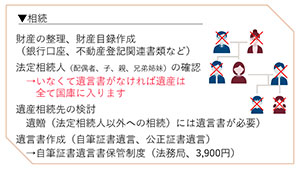

お金も必要

もちろん、お金もかかります。

国は、たとえばPTSDを有するDV被害者への支援(心理面・手続面・現実的な対応等あらゆる分野での支援)を手厚くするとか、無料に近いかたちで第三者機関を利用できるようにするとか、加害者に変化をもたらすためのプログラムを無償提供するとか、児童相談所にカップルカウンセリングができる専門家を置くとか、というような新しい仕組みをつくり、それなりの予算を付ける必要も出てくるでしょう。

ボランティアベースでは限界があります。

意味の無い共同親権制度

そうした覚悟も努力もせず、「夫婦で協議がまとまらない場合は、裁判所が判断する」、「虐待やDVのおそれがあって『子の利益』を害する場合は単独親権」など、言語道断です。

協議まとめられるカップルならば、単独親権であっても、ふたりで話合って共同養育ができるでしょう。

「虐待やDVの“おそれ”」で共同養育を拒否できるなら、今以上に親権をめぐる争いは激化するはずです。

「いかに相手が親失格か」を証明するため、小さな火種を大火のように見せようとしたり、一方的に被害を並べ立て、相手を非難することもあるでしょう。

大好きな親たちが、お互いを貶め合い、罵り合う狭間で、子どもは深く傷つきます。

そんな、子どものためにならない共同親権制度など、何の意味もありません。