めずらしく平日に家にいると、

「電気料ですが、 検針が無人化することで領収書の発行ができなくなります。昨年8月に郵便でご連絡したのですが、お返事をいただいていないので、確認させてください」

と、カードフォルダに入った名刺を見せながら、インターフォンの向こうには作業着の男性の姿が。

「確認ならインターフォンでお願いします」と返答すると、

「大変申し訳ないのですが、対面で確認が必要な点がございますので・・・」

と、促され、もこもこのフリースにぼさぼさ頭、もちろん化粧っ毛はなく、まさに絵に描いたような還暦のばあさん姿でやむなく玄関先へ。

20代の男性ふたりの訪問

そこには、2名の20代の男性が立っていました。

使い込んだクリアファイルの図を片手に、

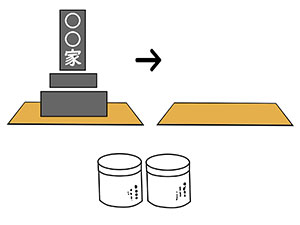

①電気の検針が無人化し、人件費が軽減されるため使用量の15%安くなること、

②明細書が必要な場合、費用がかかるが、本日の確認で無料発行が可能

だとのこと。電気は東電から供給されているが、エンドユーザーに届くまでに中間業者が入り、その業者が確定申告用の明細や領収書の発行を代行する仕組みになったといいます。

もう1人の男性は、ただ、横にいるだけでなにをするわけでもありません。

「このあたりに住む方たちは、ほとんどこの処理を終わらせてますよ」

終活にも必要なお客様番号を確認

TEPCOなのか?と作業着に社章を探しますが見当たりません。

「すでに使用料や領収書等はお届けしていないはずですが、電気のお客様番号はわかりますか?古いものでもかまいません」

わからなくて(私の場合小売業者はTEPCOに該当)問い合わせをしなくてはとずるずるほったらかしにしてきた案件です。しかも、終活に際して、インフラなどのお客様番号を確認すべく整理をしているところでした。

「いやいや明細はもうすでに来ていないわけだから、お客様番号はわからないです。てか、そちらでわかりますよね。」

「調べられます。ただ、ご本人が確認しているということが前提になるので、お電話をお借りできますか?あと、こちらの契約書にサインをお願いします。改めて、お支払い口座を記入いただく必要があるのですが、本日でしたらこの場で承れます」

いやいやTEPCOなんだから自分で調べられるだろ? と思いつつ、個人情報の観点から登録電話番号でないと教えてもらえないのかと宅電の子機を手渡します。

「番号がわかるまでに時間がかかりますから、お家の中でお待ちください」(男性)

「ご苦労さまですねぇ。こうやって一軒一軒確認して回られているの?」(私)

どこから来たの?

お客様番号がわかったところで、またインターフォンがなり、

「すべて確認が取れました。では、申込書をお願いします。書いていただくのは、ここと、ここです。あと、確認事項については印を入れてください」

と、どんどんと進み、最後の最後で、「今回の契約で、これらのサービスを3ヶ月無料でお試しいただけます」とのこと。

疑問に思った私が「スマホと同じでオプションってことですか?4か月以降はいくらですか?というより無料期間が終わったらキャンセルすることになるし、面倒だから最初からいりません」と言ったあたりから様子が変わりました。

男性:「いえ、このサービスをご利用いただかないと電気代はお安くなりません。このオプションあっての契約ですから。無料期間が終わったころにお電話差し上げます。鬼電します!」

私:「なら、あなたが私に電話で無料期間を教えるのでなくて、あなたが解約の電話してくれないかしら。そういうの面倒だからいらないの。いらないです。」

男性:「いらない!?契約しないと電気代は安くなりませんよ。そもそも電気を供給しているのは東京電力ですが、そのままTEPCOが間に入って電気代を払ってますよね。それが今回の契約で変わるんですから」

私:「新電力ってこと?全部いりません。てか、初めから言ってください。TEPCOから変更するつもりはありません。安くする気もありません」

男性:「いいんですか!?安くならなくて。」

私:「書いた文書は全部返してください。個人情報ですから。最初から新電力と言えばいいものをなんてわかりにくい説明するんですか?近所の方たちがみんな切り替えているからって私が迎合する必要ありますか?」

男性:「お勧めしただけですから。入ってくださいとは言っていません。では、申込書は全てお返しします。失礼しました」

<つづく>

(文責:R)