3月23日(火)より、「コロナストレスに負けない! 認知行動療法講座」(オンライン)が始まります。

長引くコロナウィルスの影響で、気分が落ち込んだり、イライラしたり、不安が高まったりという方も少なくないのではないでしょうか。

増える小中高生の自殺

コロナストレスの影響は、子どもたちの間にも広まっています。

2020年(令和2年)に自殺した小中高生は過去最多の479人にのぼります(2021年2月15日、文部科学省が児童生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議で公表)。

月別では、8月64人、9月53人、11月48人、6月45人で、一斉休校が終わり学校が再開した6月と夏休み明けの8月、そして11月は、前年同月と比べて2倍以上です。

原因として最も多いのは「進路の悩み」で、次いで「学業不振」、「親子関係の不和」。大幅に増えた女子高生をみると、「病気の悩み・影響」の『うつ病』が最も多く、次いで「その他進路に関する悩み」、「病気の悩み・影響」の『その他の精神疾患』となります。

漠然とした不安を抱える子どもたち

こうした統計上の数字を、カウンセリングの場に重ねてみると、「一斉休校だったからなかなか仲のいい友達ができない」「なんとなくクラスに一体感が無く、なじめない」などのご相談が増えている印象があります

「『何かがあった』というわけではないけれど、どこか疎外感や孤独感を感じる」

「なんだかよく分からないけれど、とにかくいつも不安」

・・・そんな小中高生が、今までよりも多いような感覚があります。

心が安まらない子どもたち

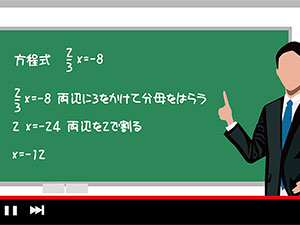

学校が休校になったり、塾にも満足に通えなかったりするのに、試験や受験は通常通り追いかけてきます。先の見えないコロナ禍のなかでも、将来に向けた準備や落ちこぼれないため、ひとりで頑張らなければなりません

これでは子どもたちの心は休む間がありません。いえ、学校が休みの分だけ、勉強の成果や将来も「自助努力」に委ねられ、子どもたちはますます追い詰められます

周囲のおちなたちの「子どもには力を付けてもらい、将来、困らない備えをして欲しい」と願う親心が、逆に子どもを追い込んでしまうこともあります。

おとなのストレスは子どもに伝わる

何より、おとながストレスフルで、ギスギス、イライラしていたら、その空気は子どもたちに伝わります。

おとなの側が不安を抱えていては、子どもはもっと不安になります。

そんなことにならないためにも、CAFICのストレス対策講座などを利用して、ストレスを軽減し、ストレスとうまく付き合う方法を見つけてみてください。